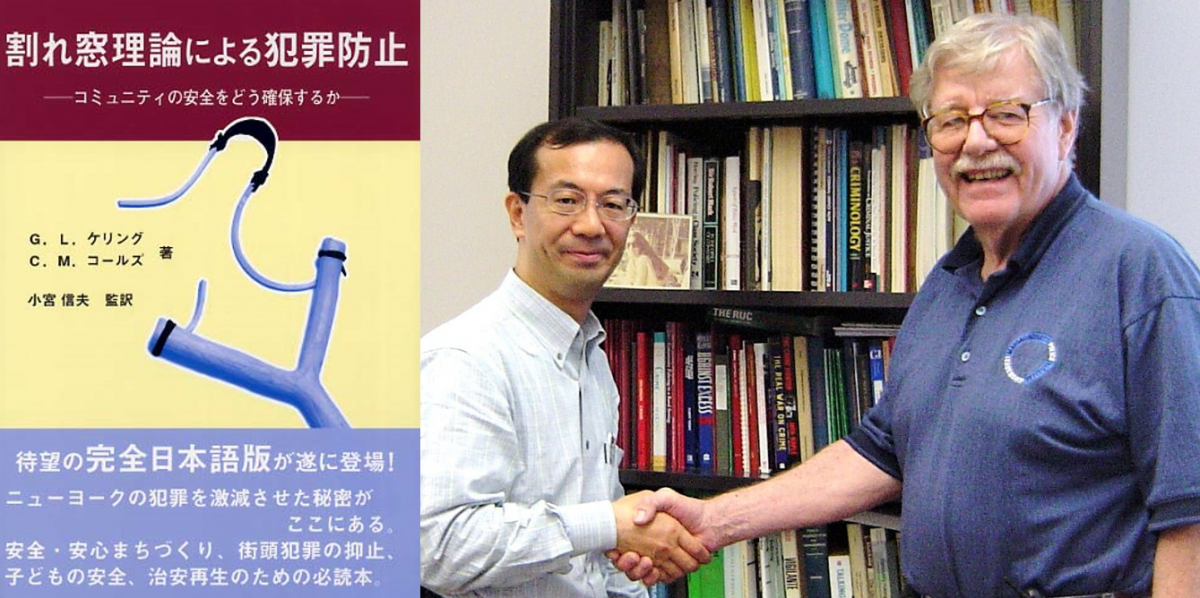

2008/12/18 読売新聞から:

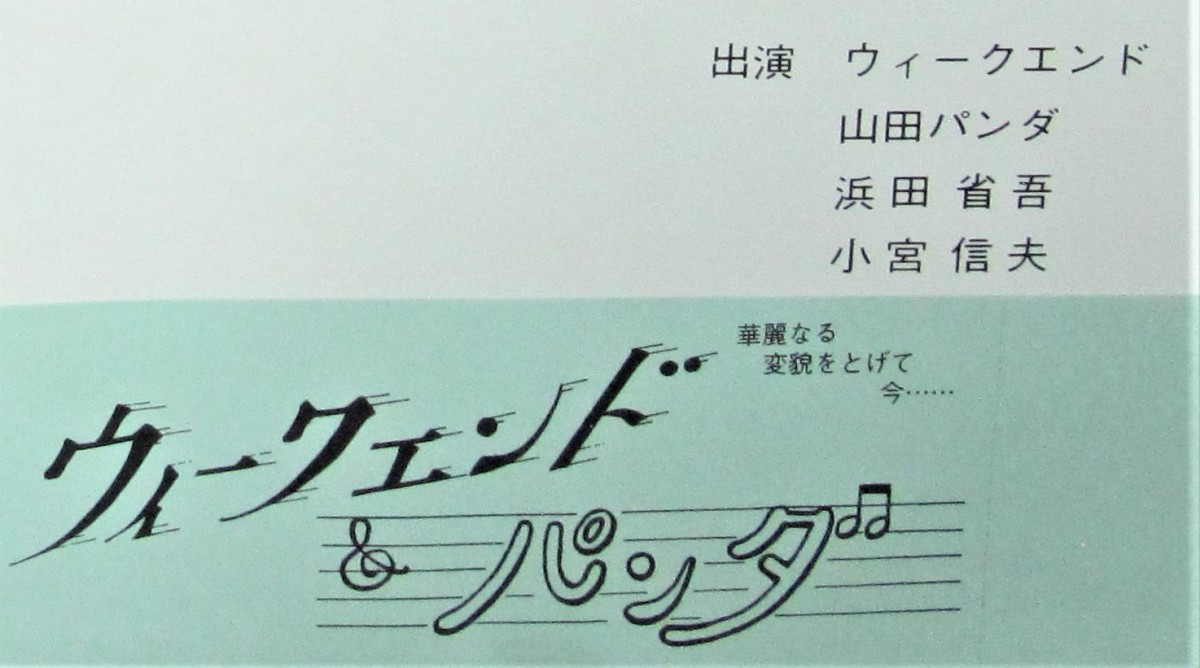

犯罪を学問する 小宮信夫さん

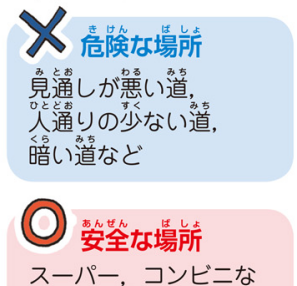

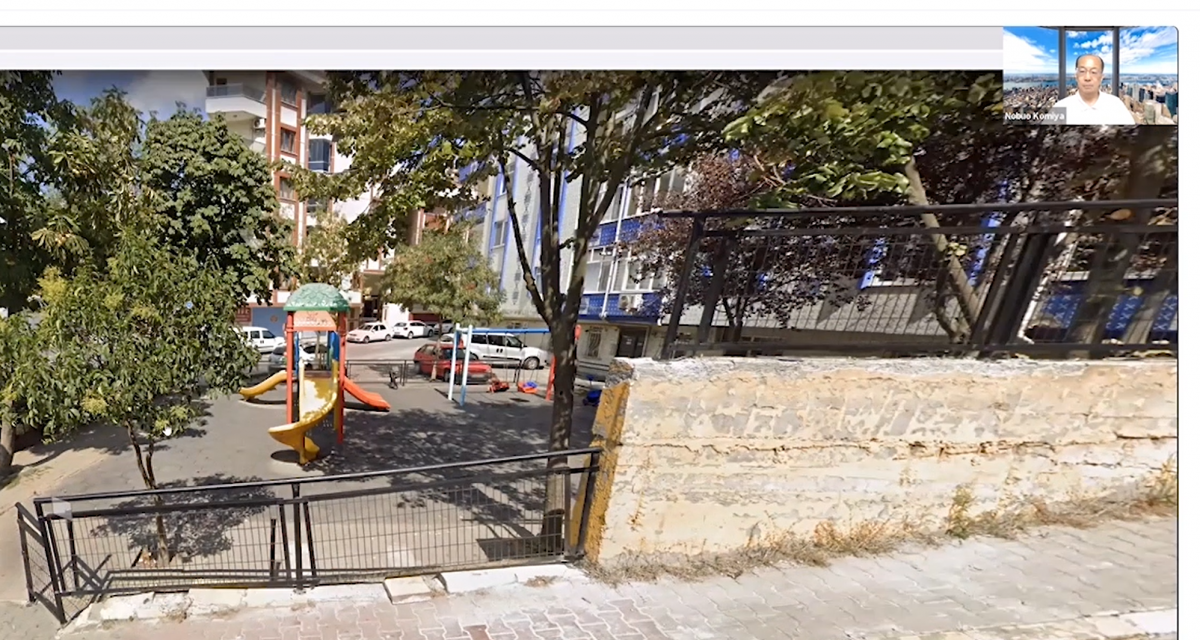

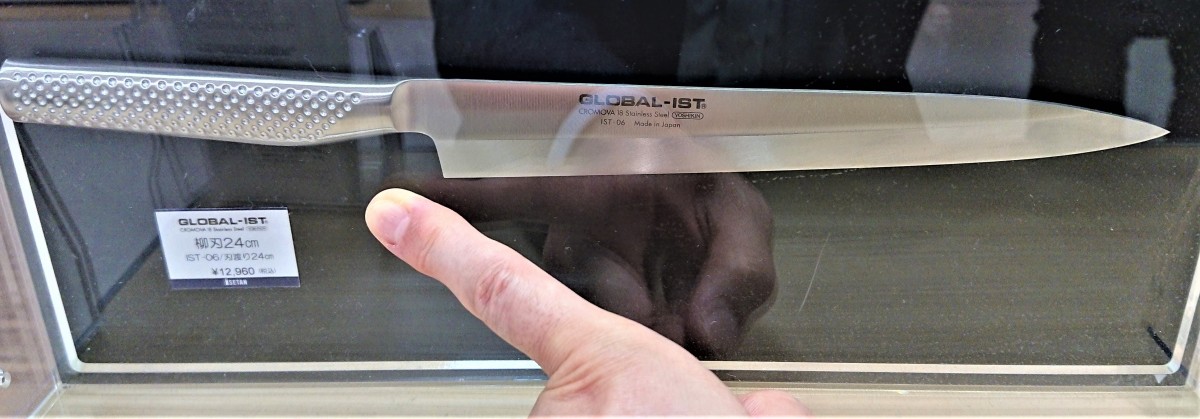

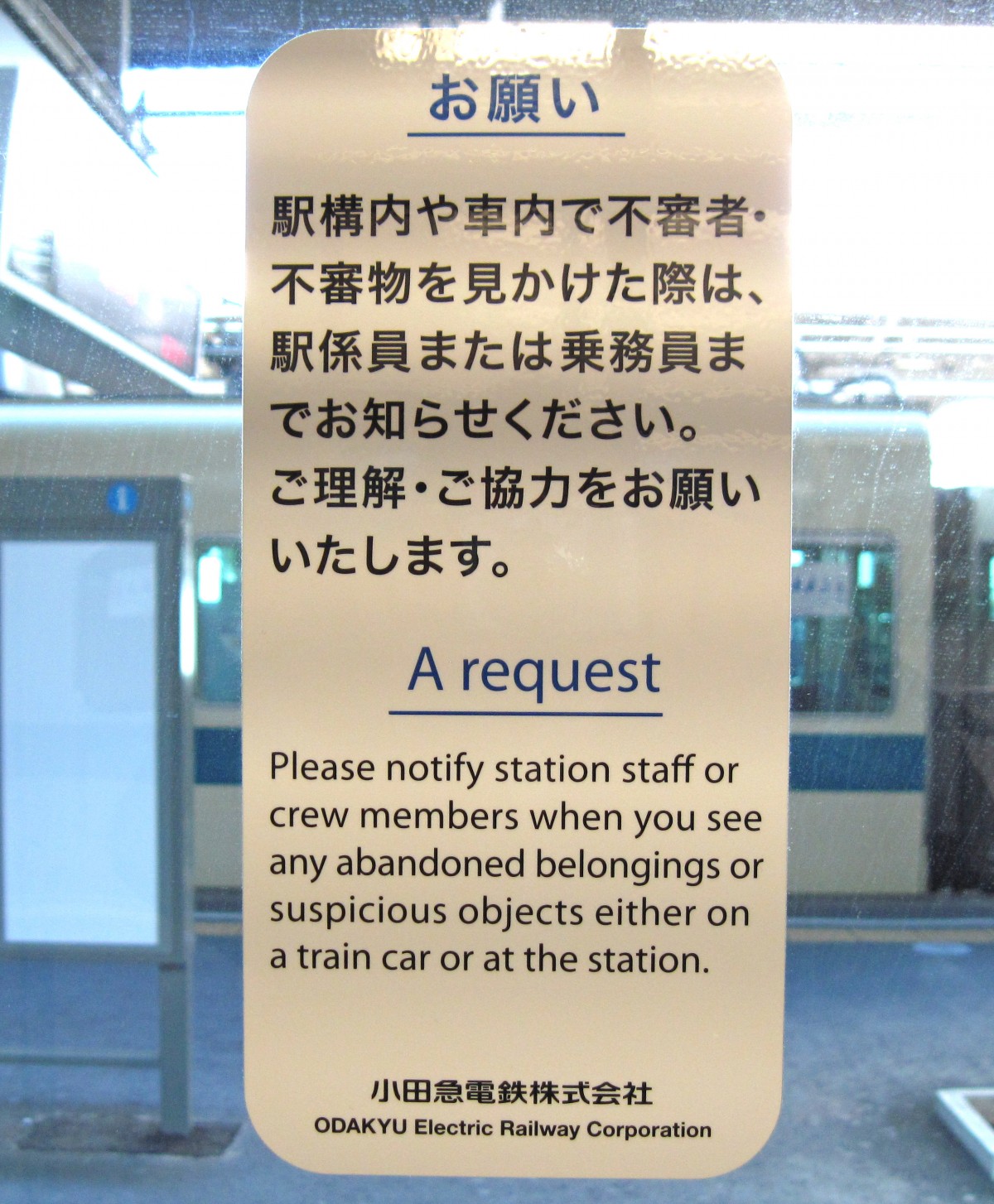

地域住民や子どもたちが地元を歩き、危険な場所を地図に残す「地域安全マップ」。マップを説明する際には、この平易なキーワードを使う。作る人が自発的に危険な場所をわかるようになる「気づき」を重視するからだ。

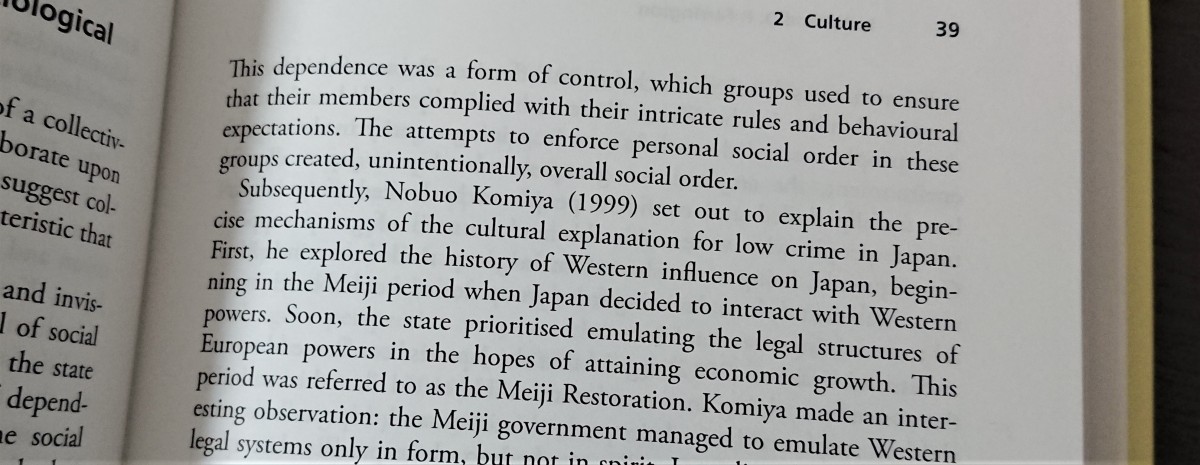

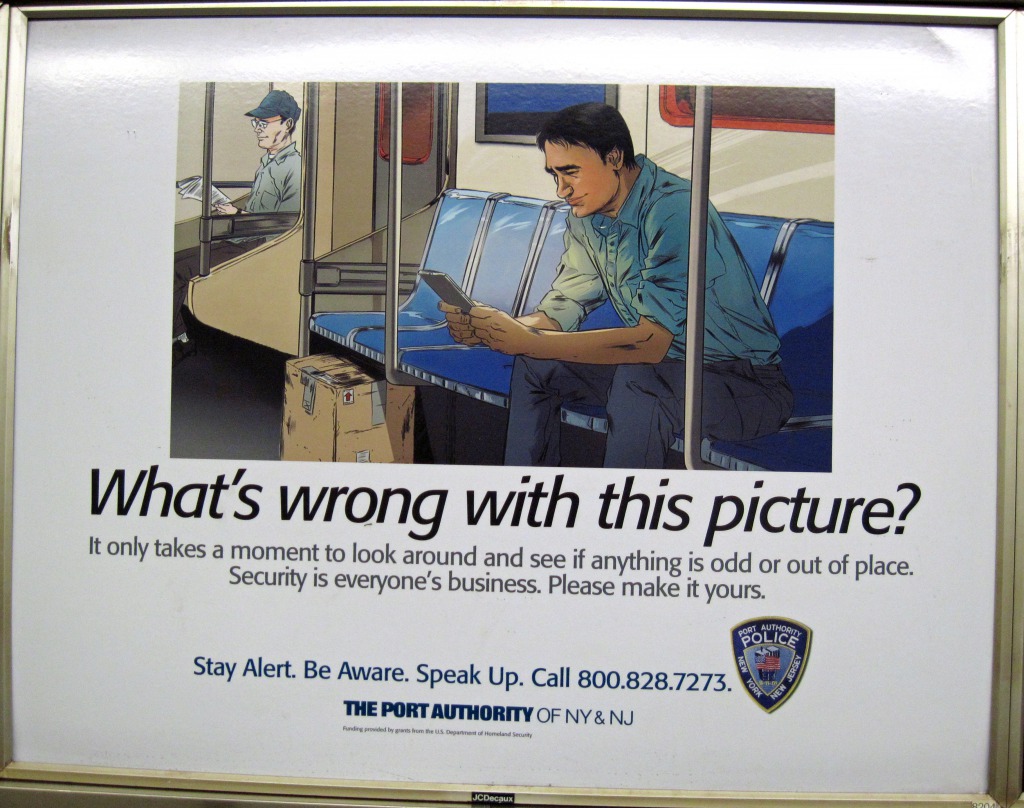

犯罪を犯す人に注目してその原因を除こうとする犯罪原因論に対し、犯罪が起きやすい「場所」に注目して予防につなげるという犯罪機会論を提唱する。欧米では犯罪予防や被害者保護などの観点から、1980年代以降に盛んになった考え方だ。「不審者がどんな人間かはわからないし、何か事件が起きる前には、効果的な防犯活動はしにくい。でも場所を管理する方策はあるし、行政も関与できる」と意義を語る。

中央大学卒業後、コンピューターエンジニアに。ただ、「広い意味で教育をやりたい」という希望から、法務省に入り、矯正教育を担当した。転機となったのは、刑務所での勤務だった。それまで「モンスターのように思っていた」受刑者は、接してみるとほとんどは普通の人で、家族や田舎の話をして涙ぐむことさえあった。「人生で障害にぶつかって、犯罪に出あってしまう人がいる。犯罪性が強くない人たちに、矯正プログラムで何ができるのか」。その疑問を追究するうちに、徐々に研究への意欲がわいてきた。

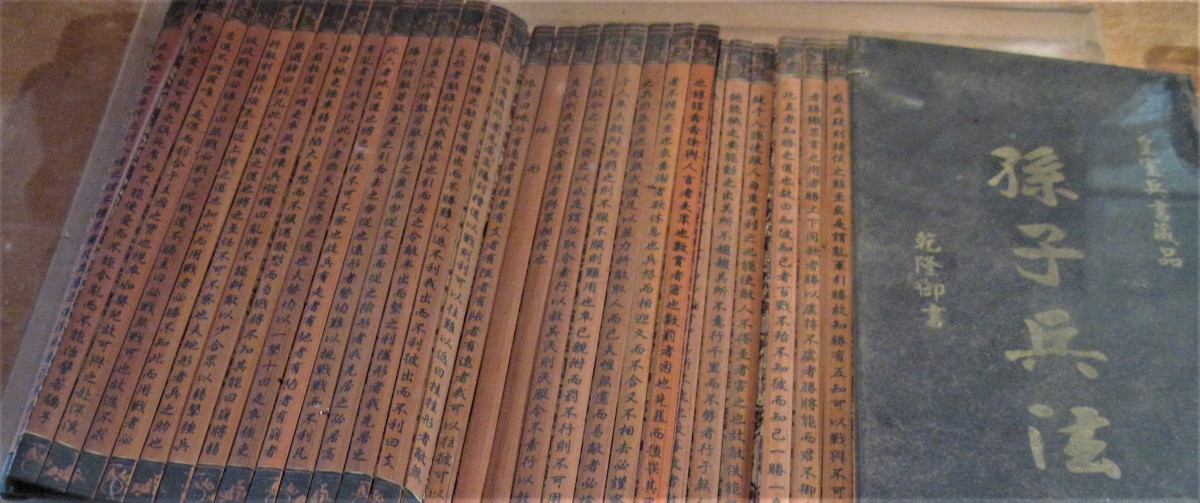

93年に犯罪研究の最先端を学ぶため、法務省を退職して渡英。ケンブリッジの大学院のガイダンスで、犯罪機会論に出あった。「今までの矯正教育とは全く違ったアプローチ。それに法務省や警察でなくても、一市民として研究にかかわれる」。イギリスでは「日本の低犯罪率」について研究、その理論の魅力にのめり込んだ。

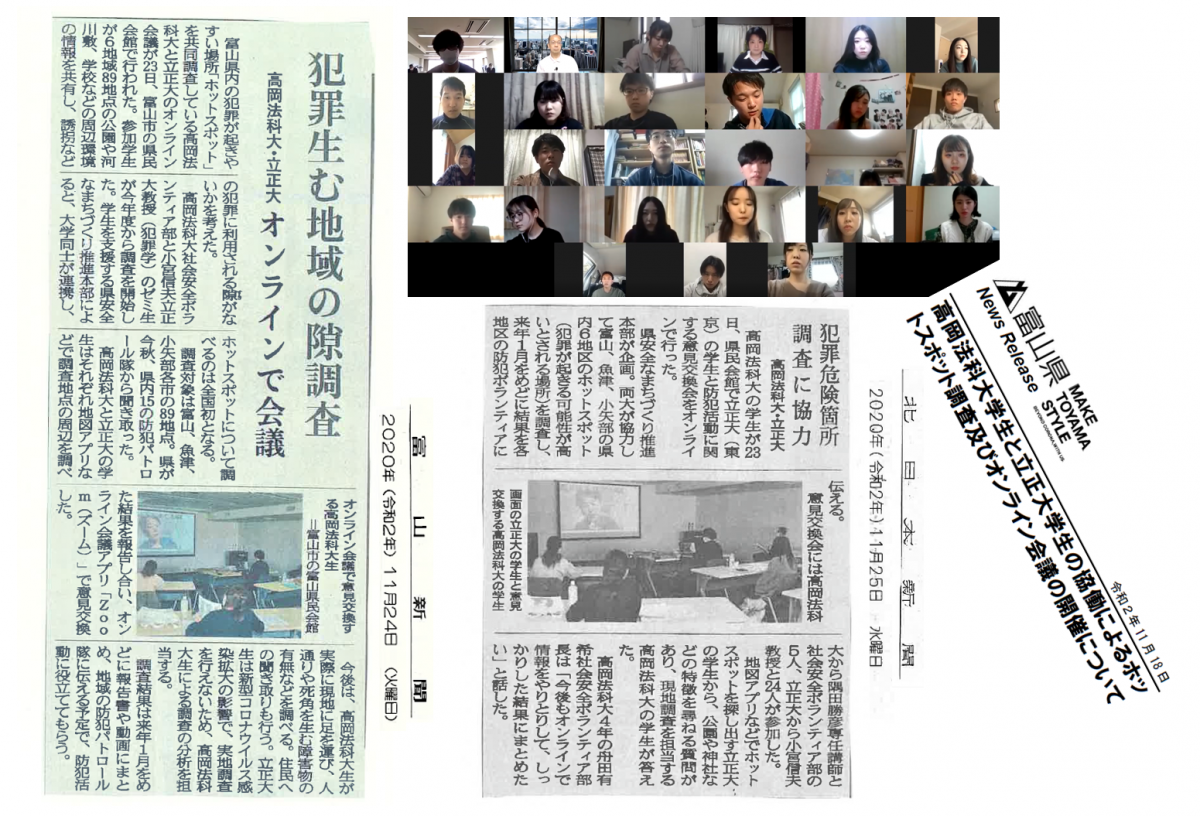

2002年に立正大学の実習としてスタートしたマップ作りの活動は、04年に沖縄県警が防犯活動に取り入れ、徐々に注目を集めるように。今ではマップは全国の9割近くの小学校に広がった。ただ、「理論的に正しく作っているのは2~3割に過ぎない」とも語る。だから、今でも全国を回り、マップや理論の普及に奔走する。自治体や学校関係者などに理解者もふえてきた。

「作る人にいいと思ってもらえないと、結局回っていかない。地道にやっていくしかない」。犯罪を起こさせない環境を目指して、足が止まることはない。